糖尿病人群中,不少人已经习惯在饭后吃几颗西梅,原本只是为了润肠通便,没想到一查血糖,指标竟然稳住了,连夜尿频、乏力、口干这些烦人的并发症也减轻了不少。

我不信“保健品神话”,但我更关注身体真实的反应。西梅的确不是中药,可它的性味、质地、功效,却和中医讲的“润而不腻、酸甘化阴”有内在契合。

现代研究也给出佐证:西梅富含可溶性纤维、天然果酸、多酚类抗氧化物质,可调节肠道菌群、改善胰岛素抵抗、降低氧化应激。

这不是所谓的“降糖神器”,但却是一种温和而真实的调理方式。我接触过不少糖尿病病人,尤其是中老年人,最怕的不是血糖高,而是糖尿病带来的五种常见并发症:视网膜病变、糖尿病足、肾病、神经系统病变和心脑血管事件。

这些并发症发展慢,初期没什么感觉,一旦出现,几乎不可逆。就是这“慢刀子割肉”的病程,让人提心吊胆。

而在这些病人中,长期摄入西梅的人,出现并发症的比例明显更低。这不是单一的营养成分能解释的,而是一个综合调节的结果。西梅中的多酚类化合物,特别是绿原酸和槲皮素,已经被证实能有效抑制炎症反应、保护血管内皮、延缓视网膜微血管病变的发生。

我从来不相信哪种水果能“直接治病”,但我相信一个道理:身体的平衡,是靠一天天吃进去的东西慢慢养出来的。

中医讲“治未病”,讲“脾为后天之本”,糖尿病虽然归属于“消渴”范畴,但其根源往往在于脾胃虚弱、阴液不足、肝郁气滞。西梅味甘、酸,性平,入脾、肝经,正适合这类体质的人调养之用。

《本草纲目》虽未载西梅,但提到“甘酸之品,能生津止渴,调中安脾”,与西梅的特性不谋而合。

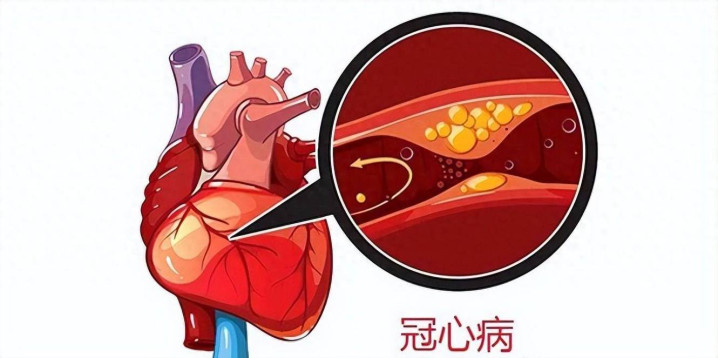

现代营养学讲成分结构,中医看的是性味归经,这两者并不冲突,反而可以互证。肾病是糖尿病最常见的严重并发症之一。中医认为“肾为封藏之本”,若肝火太旺、阴虚火动,则肾阴被耗,出现蛋白尿、浮肿等表现。

西梅富含钾和天然抗氧化成分,在调节细胞渗透压的同时,能减少肾小球的高压状态。

研究显示,经常摄入富含钾和多酚类的天然水果,可显著降低糖尿病肾病的进展速度。我见过一个病人,血糖控制还行,但肾功能却一天比一天差,后来才发现他平时爱吃咸菜、腌肉,钠摄入过高。

换成西梅之后,不仅口味得到了满足,还帮他调整了钾钠平衡,尿微量蛋白也开始下降了。这不是西梅的“神奇”,而是它的成分恰好补了患者饮食结构的短板。

再说糖尿病足,这种慢性溃疡和神经损伤,是最让医生头疼的并发症。

西梅中的多酚和维生素K,不仅可以改善微循环,还能增强毛细血管韧性,促进末梢血流灌注。对于下肢末梢动脉硬化的病人,血流改善的每一丁点变化,都是避免截肢的希望。

我不主张靠吃水果逆转病情,但我绝对支持用食物建立一个对身体友好的环境。

糖尿病人群常伴随自主神经功能紊乱,比如胃轻瘫、便秘、夜间心悸。西梅含有丰富的山梨醇(一种天然糖醇)和可溶性纤维,能温和刺激肠道蠕动,调节胃肠动力。比起动不动就开泻药、促胃动力剂,我更愿意病人从食物中慢慢恢复肠胃节律。

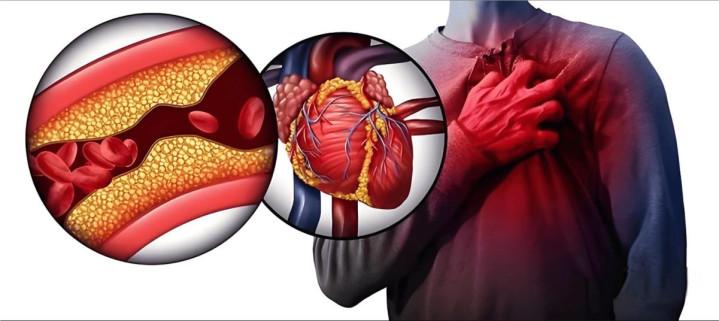

中医讲“药食同源”,不是让你把饭当药吃,而是让你吃得更有方向感。心脑血管事件,是糖尿病最致命的并发症。血糖不稳、脂质紊乱、慢性低度炎症,是诱因。

西梅中的花青素、绿原酸等成分,可减少LDL氧化,降低动脉粥样硬化风险。而它低GI(血糖生成指数)又让它不会引起血糖剧烈波动,是糖尿病人少数可以安心食用的水果之一。

我曾经建议一位有高血压、糖尿病合并冠心病的患者每天两颗西梅,三个月后他的餐后血糖下降了0.8mmol/L,血压也更平稳了。这不是奇迹,是身体对温和调理的回应。

西梅不是适合所有人的。比如脾虚便溏、腹泻体质的人不宜多食;而热盛阴虚、口苦咽干者则更适合。中医讲“辨证施食”,不是为了显得高深,而是因为每个人的身体状态都不同。调理是门精细活,不能一刀切。

我不反对现代营养学的统一推荐,但我更尊重个体差异。有人问我,西梅到底吃多少合适?我的建议是,中等体型的成年人每日2~4颗为宜,最好在两餐之间单吃,不与高糖食物同食。

糖尿病人尤其要注意查看营养标签,选择不加糖、不加硫的干西梅。泡水吃也可以,但要连果肉一同食用才能发挥作用。

健康,不是靠某一种食物带来的,而是靠长期、稳定、科学的饮食习惯支撑的。回到中医的角度,糖尿病的调理并不在于“控糖”本身,而在于调和脾肾、滋养阴津、疏泄肝气、安养心神。

西梅之所以有益糖尿病人,是因为它在不造成血糖明显波动的前提下,做到了润燥和中、生津止渴、通便解郁。这种“润而不滑、补而不腻”的特性,恰恰是中医调理的精髓。

很多人以为中医是慢工出细活,其实真正的中医,是用对了方法,事半功倍。

我一直强调,糖尿病不是“治”出来的,是“养”出来的。控制并发症,不在于猛药猛治,而在于日常点滴的调养。西梅不是药,但它是一种有方向的饮食选择,在我看来,远比那些靠广告堆出来的“糖尿病专用食品”更有价值。

病人最怕的不是血糖高,而是看不到控制它的希望。而当他们发现,吃几颗西梅,睡眠好了,大便通了,脚麻少了,甚至眼睛也亮了些,这种体验就足以让他们愿意坚持下去。这不就是我们做医生最希望看到的结果吗?

参考文献:

[1]李志刚,王海燕,陈伟.柴胡加龙骨牡蛎汤联合认知行为疗法治疗焦虑伴失眠的临床效果观察[J].中国中医药信息杂志,2024,31(10):88-91.

[2]王玉林,张志强,刘红.从肝论治更年期综合征的临床研究进展[J].中医药导报,2023,29(15):123-126.

[3]周丽,李建东.中西医结合治疗高血压的临床路径研究[J].中国中西医结合杂志,2025,45(03):301-305.

声明:本文为健康知识科普,结合权威资料和个人观点撰写,部分情节为方便表达和阅读理解进行了适当虚构与润色,内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。

人人操盘配资,北京配资网,最大的合法配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。